Neue Wege zur Senkung der Angstempfindung

Mit seiner Doktorarbeit am Institut für Pharmakologie förderte Arnau Ramos Prats Überraschendes zutage: Mit seinen KollegInnen an der Med Uni Innsbruck und Taiwan fand er heraus, dass sich die Entfernung eines bestimmten Glutamat-Rezeptors aus einer kleinen Gruppe von Nervenzellen positiv auf das Empfinden negativer Emotionen auswirkt. Der angsthemmende Effekt trifft aber nur im männlichen Modell durchwegs zu.

Glutamat ist ein sehr bedeutsamer Neurotransmitter. Überall im Gehirn finden sich Glutamat-Rezeptoren in fast allen Nervenzellen, die hauptsächlich kognitive und emotionale Prozesse regulieren. Vor einigen Jahren fanden WissenschafterInnen heraus, dass es sowohl im Tiermodell als auch bei Menschen zu einer deutlichen Verminderung des Angstempfindens kommt, wenn einer von diesen Rezeptoren blockiert wird. „Diese Art von Anxiolytika sind bisher aber nicht klinisch zugelassen. Aktuell gibt es einige Pharmaunternehmen, die sich wieder für diesen Glutamat-Rezeptor als Zielmolekül für verschiedene psychische Erkrankungen interessieren“, erklärt Arnau Ramos Prats. Im Rahmen seines PhD am Institut für Pharmakologie (Direktor: Francesco Ferraguti) an der Medizinischen Universität Innsbruck hat er sich mit der Funktionsweise des metabotropen Glutamat-Rezeptors 5 (mGlu5) und dessen Einfluss auf emotionale, psychische und kognitive Prozesse sowie das Sozialverhalten beschäftigt.

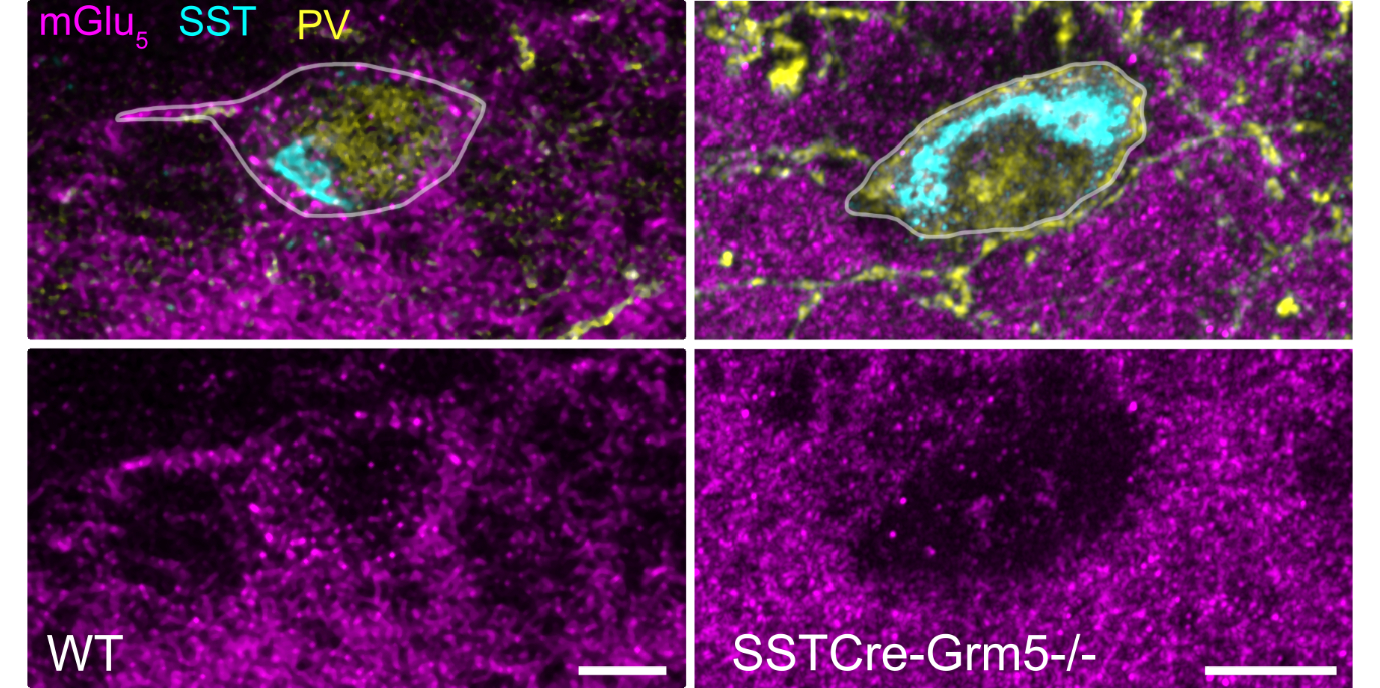

Somatotstatin ausschüttende Interneuronen (SST+) sind essentiell für die Kontrolle von negativen Emotionen wie Angst. In seiner Forschungsarbeit, die soeben mit dem Titel „Loss of mGlu5 receptors in somatostatin-expressing neurons alters negative emotional states“ im renommierten Fachjournal Molecular Psychiatry (Nature Portfolio) publiziert wurde, hat Erstautor Ramos Prats mit einem Team der Medizinischen Universität Innsbruck und Taipeh herausgefunden, dass mGlu5 in Somatostatin ausschüttenden Interneuronen sehr wichtig ist. „Vorhergehende Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass mGlu5 in Pyramidenzellen, also jenen Nervenzellen, die im Gehirn am meisten vorhanden sind, keinen Einfluss auf emotionale Prozesse hat. In der vergleichsweise kleinen Gruppe der inhibitorischen SST+ Interneuronen ist mGlu5 jedoch für die Regulation von negativen Emotionen verantwortlich“, erklärt Erstautor Ramos Prats. Die WissenschafterInnen gehen daher davon aus, dass SST+ Interneuronen für das Finetuning der Erregbarkeit von Pyramidenzellen zuständig sind. „Im Tiermodell haben wir den Rezeptor aus den SST+ Interneuronen entfernt und gesehen, dass sich damit die Gehirnaktivität verändert und die aktivierenden Neuronen nicht mehr gut kontrolliert werden“, schildert der Neurowissenschafter Ramos Prats.

Die überraschendste und zugleich interessanteste Erkenntnis des Projekts ist jedoch, dass der Mechanismus nur bei männlichen Mäusen durchwegs greift. „Wir haben den mGlu5-Rezeptor aus den SST+ Interneuronen von männlichen und weiblichen Mäusen genetisch entfernt und diese sogenannten Knock-Out-Mäuse dann mit Wildtyp-Mäusen verglichen. Dabei haben wir gesehen, dass die männlichen Knock-Out-Mäuse im Vergleich zu Wildtyp-Mäusen weniger ängstlich sind, während dies bei den weiblichen Knock-Out-Mäusen nur in einer bestimmten Zyklusphase zutrifft. Das ist sehr bedeutsam für die Translation in die klinische Forschung. Viele der bisherigen Studien wurden ausschließlich mit männlichen Mäusen durchgeführt, wenngleich bekannt ist, dass mehrheitlich Frauen von Angststörungen und depressiven Erkrankungen betroffen sind. Für die Grundlagenforschung ist es wichtig zu wissen, dass die weibliche und männliche Gehirnaktivität abhängig von der Hormonregulierung unterschiedlich ist“, erklärt Ramos Prats der mittlerweile im Labor von Andreas Lüthi am Friedrich-Miescher-Institut Basel tätig ist.

Arnau Ramos Prats hat seine Forschungsarbeit im Team von Francesco Ferraguti, Direktor des Instituts für Pharmakologie, durchgeführt.

Arnau Ramos Prats hat seine Forschungsarbeit im Team von Francesco Ferraguti, Direktor des Instituts für Pharmakologie, durchgeführt.

Die Untersuchungen in Innsbruck und Taipeh konnten auch dank des Knowhows von Seniorautor Francesco Ferraguti auf dem Gebiet der Elektronenmikroskopie durchgeführt werden. Diese Methode ermöglicht es, Rezeptoren und Interneuronen im Gehirn zu lokalisieren. Die Arbeitsgruppe von Kai Kummer am Institut für Physiologie (Direktorin: Michaela Kress) ist wiederum auf in vitro Elektrophysiologie spezialisiert und zeigte damit einerseits, dass mGlu5-Rezeptoren die Aktivität der SST+ Interneuronen kontrollieren und andererseits, dass sich die Eliminierung des Rezeptors auf die Gehirnaktivität auswirkt. Dabei stellte sich zudem heraus, dass sich die Effekte bei männlichen und weiblichen Tieren in den verschiedenen Hirnregionen unterscheiden. Die Gruppe um Chen-Chang Lien in Taiwan, mit der die Med Uni Innsbruck dank eines ÖAD-Stipendiums in engem Austausch steht, hat ebenfalls mit in vitro Elektrophysiologie an der Arbeit mitgewirkt.

Zweitautor Pawel Matulewicz aus Ferragutis Team fand heraus, dass in Angstsituationen der präfrontale Kortex und der Hippocampus von den Knockout-Mäusen weniger synchronisierte Aktivität hatten. In Stresssituationen empfinden sie daher nicht so viel Angst wie Wildtyp-Mäuse, bei denen diese Regionen deutlich hochreguliert werden. Arnau Ramos Prats hat Behavioral-Techniken angewandt, um das Verhalten der Tiere zu analysieren und ein Emotionsprofil der Mäuse zu erstellen. Anhand eines Computermodells wurde ersichtlich, dass vor allem die negativen Emotionen betroffen sind und bei den weiblichen Tieren – sowohl Knockout als auch Wildtyp – die Veränderung nur in einer definierten Zyklusphase auftritt.

Forschungsarbeit:

Ramos-Prats, A., Matulewicz, P., Edenhofer, ML. et al. Loss of mGlu5 receptors in somatostatin-expressing neurons alters negative emotional states. Mol Psychiatry (2024). https://doi.org/10.1038/s41380-024-02541-5

(Innsbruck, 15. Mai 2024, Text: T. Mair, Bilder: Institut für Pharmakologie, Mol Psychiatry)