Auf der Suche nach einem Mittel gegen Scheidenpilz

Nicht wirklich gefährlich, aber äußerst unangenehm: Über 130 Millionen Frauen weltweit leiden jährlich an wiederkehrenden Pilzinfektionen der Scheide – trotzdem fehlen oft wirksame Gegenmittel. Florentine Marx-Ladurner vom Institut für Molekularbiologie am Biozentrum forscht an einem Peptid für eine neue Therapie. Erste Ergebnisse sind so vielversprechend, dass dem Projekt AMICA die Forschungsförderung Seed4Innovation zugesprochen wurde – inklusive Mentoring für die Entwicklung zur Marktreife.

Rezidivierende Vulvovaginalcandidose – diese Diagnose betrifft rund fünf Prozent aller Frauen weltweit: Sie bekommen mindestens viermal jährlich eine Pilzinfektion in der Scheide, ausgelöst durch Candida-Hefepilze, mit Symptomen wie Juckreiz, Ausfluss, Schmerzen, Problemen beim Harnlassen oder Beeinträchtigung der sexuellen Aktivität. Damit ist die Infektion nicht lebensbedrohlich, aber für die Betroffenen oft mit einem hohen Leidensdruck verbunden, und durch Krankenstände und langwierige Therapien entstehen daneben auch hohe gesellschaftliche Kosten. Therapeutisch ist eine rezidivierende Vulvovaginalcandidose schwer zu beherrschen: Derzeit werden dagegen standardmäßig Azole als Wirkstoff eingesetzt, die zwar gut verträglich sind, allerdings nur fungistatisch wirken - sie töten den Pilz also nicht ab, sondern hemmen lediglich sein Wachstum. Wird die meist langwierige Therapie beendet, kehren die Symptome oft zurück, außerdem besteht die große Gefahr, dass der Pilz eine Resistenz gegen den Wirkstoff entwickelt.

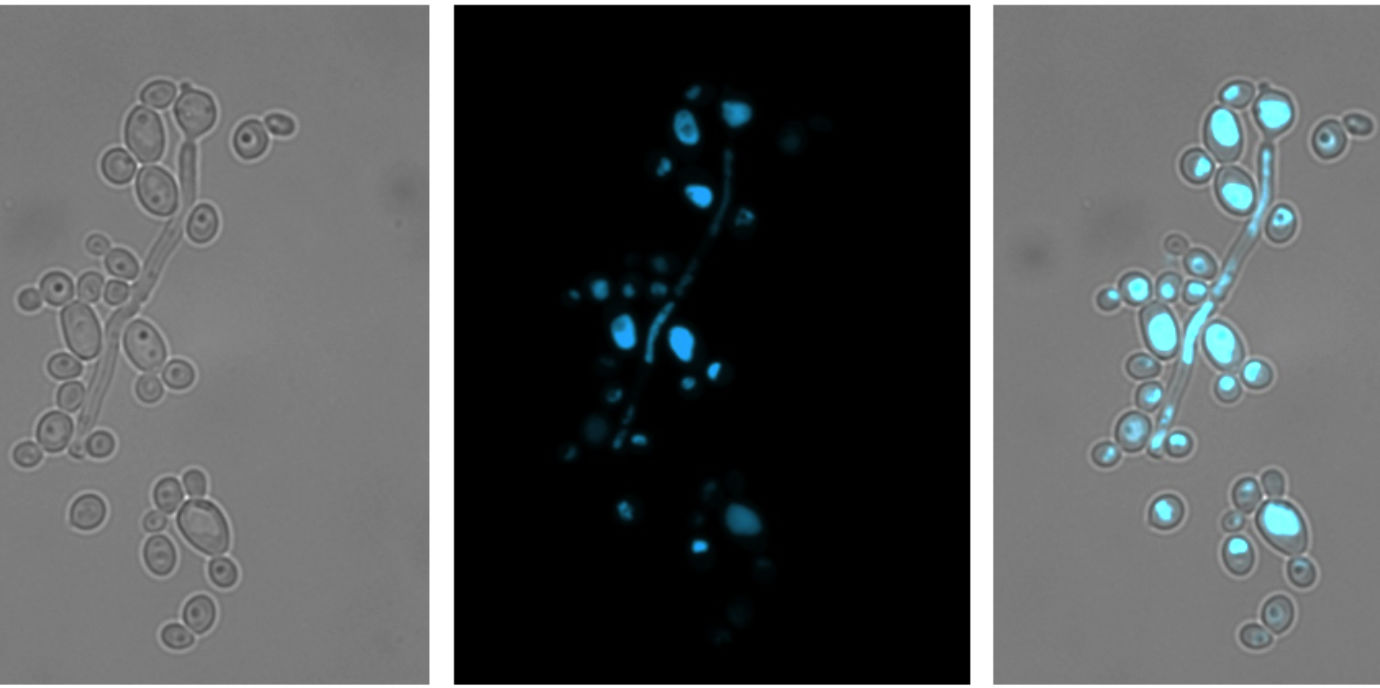

Das wollen Florentine Marx-Ladurner, Leiterin der Arbeitsgruppe „Angewandte Mykologie“ am Institut für Molekularbiologie der Medizinischen Universität Innsbruck, und Alessandra Romanelli, Chemikerin am Department für Pharmazeutische Wissenschaften an der Università degli Studi di Milano, im Rahmen ihres Forschungsprojekts AMICA (kurz für AntiMICrobiAl peptides) ändern. Sie sind auf eine Substanz gestoßen, die neue Möglichkeiten in der Behandlung der rezidivierenden Vulvovaginalcandidose eröffnen könnte. Das Peptid – dessen Zusammensetzung noch geheim gehalten wird – zeigt in ersten In-vitro-Untersuchungen vielversprechende Eigenschaften: fungizid, schnell wirksam, gut verträglich. Es lagert sich wohl auch nicht im Gewebe ab, scheint die bakterielle Scheidenflora nicht zu beeinträchtigen und die Gefahr einer Resistenzentwicklung wird als gering angesehen.

Professorin Florentine Marx-Ladurner (Foto: MUI/D. Bullock)

Millionen Betroffene lassen gute Marktchancen erwarten

Mit diesen ersten Forschungsergebnissen konnten die beiden Wissenschafterinnen die Jury der Forschungsförderung „Seed4Innovation“ über drei Auswahlrunden hinweg überzeugen. Ziel dieses Förderprogramms der Stiftung der Mailänder Universität (Fondazione UNIMI) in Kooperation mit Forschungseinrichtungen, Health-Tech-Unternehmen und InvestorInnen ist es, gesellschaftlich relevantes akademisches Wissen markttauglich machen. Ideen aus der Grundlagenforschung sollen mithilfe von Fachleuten aus der Industrie weiterentwickelt werden, bis hin zu Patenten, Spin-offs oder Gründungen von Start-ups.

Rund fünf Prozent aller Frauen weltweit leiden an rezidivierender Vulvovaginalcandidose, Tendenz steigend. „Ich denke, dass die Jury vor diesem Hintergrund großes Marktpotential für unsere Entwicklung gesehen hat“, vermutet Marx-Ladurner. „Außerdem ist anzunehmen, dass ein Wirkstoff gegen chronischen Scheidenpilz auch gegen sporadische Infektionen wirksam sein könnte, und an dem leidet fast jede Frau mindestens einmal in ihrem Leben.“

Perspektivenwechsel: Von der Grundlagenforschung zur Wirtschaftlichkeit

70 Projekte waren 2023 bei „Seed4Innovation“ eingereicht worden, „AMICA“ wurde gemeinsam mit zehn anderen ausgewählt. Inkludiert ist eine Anschubförderung von 50.000 Euro, aber auch ein Mentoringprogramm. So werden Marx-Ladurner und Romanelli von zwei italienischen WissenschafterInnen mit Erfahrung in der Pharmaindustrie beraten. Mit ihnen haben Marx-Ladurner und Romanelli monatliche Treffen, um die Markteinführung anzubahnen. „Wir müssen zum Beispiel überlegen, ob wir ein Patent anstreben oder ein Spin-off oder Start-up gründen wollen, aber zum Beispiel auch, ob der Wirkstoff als Creme oder als Zäpfchen verabreicht werden soll,“ so Marx-Ladurner, die wie ihre Kollegin Romanelli bisher in der universitären Grundlagenforschung tätig war. „Dort beruht jeder Schritt auf den vorherigen Forschungsergebnissen, das Ergebnis ist offen. In der Wirtschaft steht das Ziel fest: Ein Produkt auf den Markt zu bringen, für das eine große Nachfrage besteht.“

Entwicklung erst am Anfang – neue Geldmittel gesucht

Unterstützung bekommt Florentine Marx-Ladurner auch vom Wissens- und Technologietransfer an der MUI. Sie geht vorsichtig davon aus, dass das Mittel in acht Jahren auf den Markt kommen könnte. „Wir sind mit der Entwicklung erst ganz am Anfang. Noch wird die Substanz in vitro untersucht, danach wollen wir die Anwendbarkeit in in-vitro-Gewebemodellen und erst dann in vivo testen, z.B. in einem Mausmodell.“ Die Forschungsförderung läuft nur bis Oktober, schon jetzt werden neue GeldgeberInnen gesucht. „Deshalb dürfen wir über die genaue Zusammensetzung der Substanz auch nichts verraten, denn vielleicht können wir ein Patent darauf anmelden.“

Für die Innsbrucker Mikrobiologin ist das Projekt aber unabhängig vom Ausgang spannend: „Ich bekomme ganz neue Einblicke in die Produktentwicklung. Und es ist auch eine erfolgreiche internationale, fächerübergreifende Zusammenarbeit von Frauen in der Wissenschaft mit dem Ziel, die Gesundheit von Frauen zu verbessern.“

(05.06.2024, Text: P. Volgger, Bilder: Jeanett Holzknecht, MUI/D. Bullock)