Vier neue genetische Risikofaktoren für MSA identifiziert

In einer kürzlich im Fachjournal Neuron veröffentlichten Studie ist es gelungen, vier neue genetische Risikofaktoren für die Multisystematrophie (MSA) zu identifizieren. Dafür wurde das gesamte Genom von Menschen mit MSA umfassend untersucht – eine Leistung, die durch die Zusammenarbeit von mehr als 20 Institutionen weltweit ermöglicht wurde – darunter auch ExpertInnen der Innsbrucker Univ.-Klinik für Neurologie.

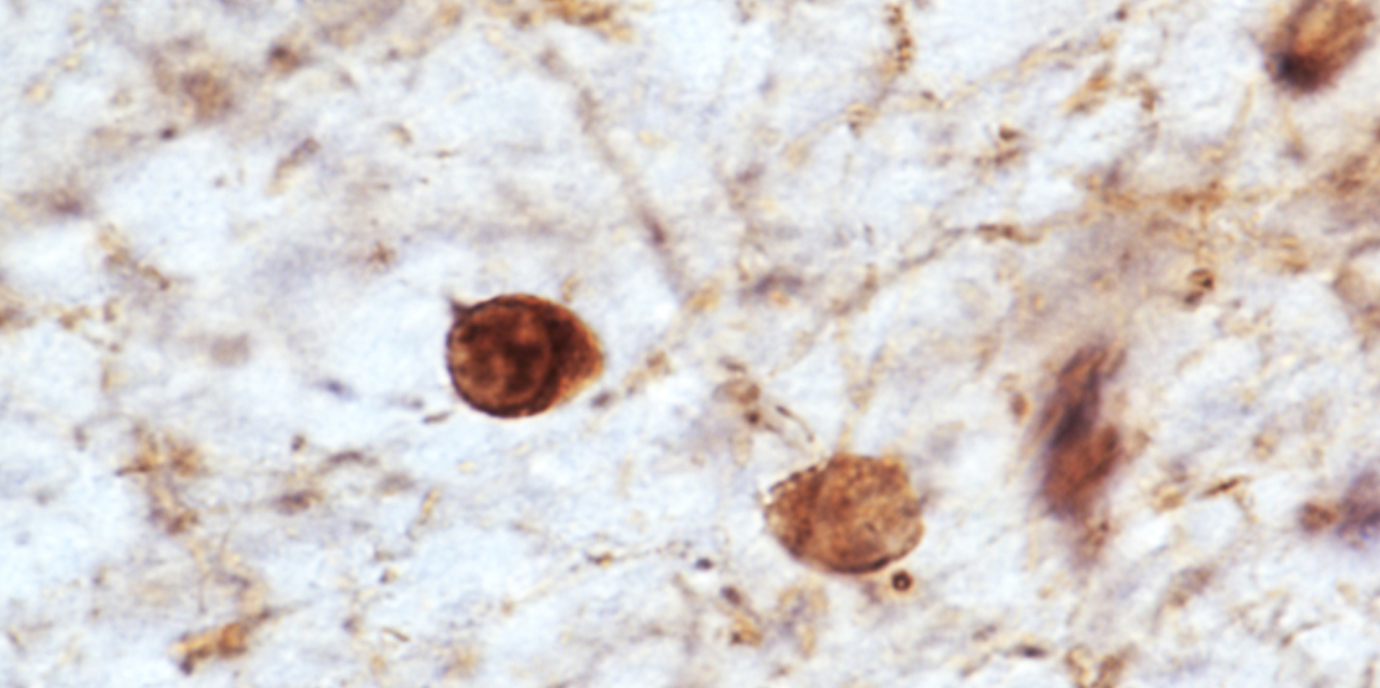

MSA ist eine im Erwachsenenalter auftretende, sporadische Störung, die zusammen mit der Parkinson-Krankheit und der Lewy-Körper-Demenz als "Synucleinopathie" klassifiziert wird, da eine ihrer Eigenschaften ein anormaler Aufbau von α-Synuclein-Protein ist. Die neurodegenerative Erkrankung geht mit autonomen Ausfällen, Ataxie und Parkinsonismus einher. Da die Erkrankung sehr selten ist, sporadisch auftritt und ihre Symptome von Fall zu Fall variieren können, ist MSA im Gegensatz zur Parkinson-Krankheit und der Lewy-Körper-Demenz immer noch schlecht verstanden*.

Größte Genom-Sequenzierungsdatenbank für MSA

Um diese Lücke im Verständnis von MSA zu schließen, stellte ein Forschungsteam unter der Federführung von Sonja W. Scholz, Leiterin der Abteilung für neurodegenerative Erkrankungen am National Institute of Neurological Disorders and Stroke, in Bethesda, USA, die bisher größte Genom-Sequenzierungsdatenbank für MSA zusammen. Sonja Scholz hat Medizin in Innsbruck studiert und ihre Dissertation zur MSA unter der Betreuung des weltweit anerkannten und vor wenigen Monaten verstorbenen MSA-Experten Gregor Wenning geschrieben.

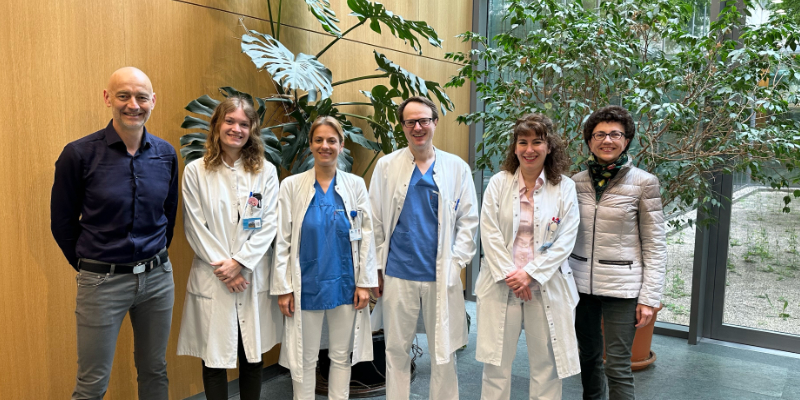

Um die vollständigen Genome von 888 Menschen europäischer Abstammung mit MSA zu sammeln, war eine internationale Zusammenarbeit mit Institutionen aus den USA und Europa erforderlich, darunter auch der Beitrag des Innsbruck MSA-Teams aus der von Wenning etablierten und geleiteten Abteilung für Neurobiologie**.

Die gesammelten Daten wurden schließlich mit den Genomen von 7.128 Kontrollpersonen verglichen, um die genetischen Grundlagen von MSA besser zu verstehen.

BU: Das Innsbrucker MSA-Team, v.l.: Klaus Seppi, Victoria Sidoroff, Susanne Duerr, Florian Krismer, Alessandra Fanciulli und Nadia Stefanova. (Teil des Teams, jedoch nicht am Bild: Fabian Leys und Gregor K. Wenning). © Benjamin Dejakum

Das Team verwendete moderne und ausgefeilte genomweite Analysetechniken, um mehr als neun Millionen verschiedene Genvarianten innerhalb dieser Datenbank zu untersuchen. Schließlich wurden vier neue Risikoloci für MSA identifiziert. Die Forschenden konnten außerdem spezifische Gene hervorheben, die mit einer erhöhten Anfälligkeit für MSA in Verbindung stehen.

Diese Genomanalyse war jedoch nur ein erster Schritt. Um die Auswirkungen von genomischen Veränderungen bei MSA besser zu verstehen, führten die Forschenden auch eine Transkriptomanalyse durch. So konnten Veränderungen in der mRNA, in den Anweisungen zur Herstellung von Proteinen, die aus der genomischen (DNA-) Vorlage eines Menschen erstellt werden, erkannt werden. Die Analyse zeigte die Auswirkungen der genomischen Veränderungen, die mit MSA in Verbindung gebracht werden, auf spezifische Zelltypen, einschließlich Neuronen und Oligodendrozyten, jene Zellen, die die zelluläre Kommunikation im Gehirn unterstützen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie ist, dass ein Defekt in den Oligodendrozyten ein zentraler Treiber für MSA sein könnte – eine Erkenntnis, die die vorherrschende Hypothese zu Entstehung dieser neuronalen Störung unterstützt.

Diese Ergebnisse sind erst der Anfang, um die Ursachen von MSA aufzudecken. Eine der Einschränkungen dieser Studie besteht darin, dass sie in einer anderen Gruppe von MSA-Genomen repliziert werden muss. Aufgrund der Seltenheit der Erkrankung stellt das jedoch eine Hürde dar. Um weitere Forschungen zu MSA und seinen genetischen Grundlagen zu unterstützen, stellen Scholz und ihr Team ihre Genomdaten der Forschungsgemeinschaft kostenlos zur Verfügung. Diese Vorgehensweise der offenen Datenfreigabe folgt dem politischen Selbstverständnis der Gruppe, das bereits auch bei einer anderen, groß angelegten Analyse zur Lewy-Körper-Demenz und der frontotemporalen Demenz zum Einsatz kam. Hier hofft man, dass durch die Freigabe dieser umfassenden genomischen und transkriptomischen Analysen weitere Forschungen auf diesen Ergebnissen aufbauen und dem Ziel der Entwicklung gezielter Behandlungen für MSA näherkommen können.

(Innsbruck, 13.06.2024, Text: D. Heidegger/frei übersetzt nach der englischen Pressemeldung der NINDS, Bilder: Innsbruck Division of Neurobiology, Benjamin Dejakum)

Links:

Chia R. et al. “Genome sequence analyses identify novel risk loci for multiple system atrophy.” Neuron. May 2, 2024.

https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.04.002

*) Stefanova N, Wenning GK. “Multiple system atrophy: at the crossroads ofcellular, molecular and genetic mechanisms.” Nat Rev Neurosci. 2023, Jun;24(6):334-346.

https://doi.org/10.1038/s41583-023-00697-7

**) Abteilung für Neurobiologie an der Univ.-Klinik für Neurologie

Das Forschungsprogramm der Abteilung für Neurobiologie (INBU, Direktorin: Nadia Stefanova) konzentriert sich auf die Multisystematrophie (MSA), eine neurodegenerative Erkrankung (Alpha-Synukleinopathie), die mit autonomen Ausfällen, Ataxie und Parkinsonismus einhergeht. Im Laufe der Jahre hat das INBU-Team wichtige Beiträge in Schlüsselbereichen der MSA-Forschung geleistet, darunter Krankheitsmechanismen und Entdeckung therapeutischer Ziele, klinische Präsentation und diagnostische Werkzeuge. Die Abteilung für Neurobiologie verfügt über zwei Hauptkompetenzen: präklinisch und klinisch.

Das präklinische Forschungsprogramm am Labor für Translationale Neurodegenerationsforschung (Leiterin: Nadia Stefanova) konzentriert sich auf das Verständnis der Ursachen und Krankheitsmechanismen, die präklinische Entdeckung von Zielmolekülen und die Krankheitsmodifikation bei MSA und anderen Alpha-Synukleinopathien. Das klinische Forschungsprogramm am Dysautonomie-Zentrum (Leiterin: Alessandra Fanciulli) konzentriert sich auf die frühe Identifizierung und die Entwicklung von personalisierten Betreuungsprogrammen für Menschen, die mit MSA und anderen Störungen des autonomen Nervensystems leben. Die Abteilung für Neurobiologie bietet eine Ausbildung in translationaler Neurowissenschaft für Medizinstudierende, Master- und DoktorandInnen sowie Postdocs, nationale und internationale GastwissenschaftlerInnen an und bietet ein dynamisches internationales Forschungsumfeld, eine kooperative Herangehensweise und Expertise in translationalen Fähigkeiten.