Wie Zika-Viren Wirt und Überträger zum eigenen Vorteil manipulieren

Es ist vor allem die asiatische Tigermücke, die dem Zikavirus hilft, sich in Mensch und Tier zu vermehren. In einer kürzlich erschienenen Forschungsarbeit beleuchten die Virologin Gisa Gerold und die Infektionsbiologin Noushin Emami, wie es Zika-Viren gelingt, ihren Übertragungserfolg zu optimieren. Dabei standen erstmals Geruchsstoffe der menschlichen Haut im Visier, die die Stechlust der Tigermücke entfachen.

Viren sind klein und allein nicht überlebensfähig, trotzdem sind sie in der Lage, sich rasant zu verbreiten. Darin sind sie wohl gerade deshalb so erfolgreich, weil sie sich die Eigenarten ihres Wirts und seiner Interaktion mit Vektoren (Überträgern) zunutze machen. Eine solch erfolgreiche Überlebensstrategie konnte nun erstmals in einer, soeben im Fachjournal Communications Biology veröffentlichten Forschungsarbeit zu Zikaviren (ZIKV) und ihrem hauptsächlichen Überträger, der asiatischen Tigermücke (Aedes albopictus), nachgewiesen werden. Vor dem Hintergrund weltweit ansteigender Zikavirus-Fälle und der zunehmenden Ausbreitung der Tigermücke auch in Europa könnte das Verständnis dieses Mechanismus neue Wege zur Eindämmung von Übertragungen ebnen. Detail am Rande: Nur die weibliche Stechmücke sticht.

Die langjährige wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Gisa Gerold, Direktorin des Instituts für Virologie und Noushin Emami (vormals in Schweden, nun an der Liverpool School of Tropical Medicine), einer auf den Geruchssinn von Stechmücken spezialisierten Infektionsbiologin, wurde nun mit der Beantwortung einer neuen Forschungsfrage fortgesetzt: Spielt der Geruchssinn der asiatischen Tigermücke auch bei der Verbreitung des ZIKV eine relevante Rolle? Einen ähnlichen Zusammenhang hatte Emami bereits für die Ausbreitung des Malaria-Parasiten beleuchten können. Nun nahmen Gerold und Emami ein Virus ins Visier.

Das Zika-Virus (ZIKV) gehört zu den Arboviren, einer Gruppe unterschiedlicher Viren, die von Gliederfüßlern (z.B. Mücken, Zecken) übertragen werden. Sie können sich sowohl in Tieren als auch in Pflanzen vermehren. Zika wurde inzwischen in 92 Ländern gemeldet. Die rasante Verbreitung wird durch die globale Urbanisierung und Reisetätigkeit zusätzlich beschleunigt. In den meisten Fällen wird das Virus durch Stiche von Mücken der Aedes-Gattung übertragen. Eine Infektion verläuft ohne oder mit abgeschwächten grippeähnlichen Symptomen. Eine Infektion mit ZIKV in der Schwangerschaft kann beim Fötus zu Fehlbildungen des Gehirns führen (pränatale Mikrozephalie - relativ kleiner Kopfumfang bei Neugeborenen, häufig einhergehend mit geistiger Behinderung). Außerdem werden weitere neurologische Auffälligkeiten bis hin zum Tod des Fötus mit der Infektion in Verbindung gebracht. Schwangeren wird vor Reisen in Endemiegebiete abgeraten. Das Vermeiden von Insektenstichen, der Einsatz von Insektenschutzmitteln und Mosqitonetzen und das Tragen schützender Kleidung ist ratsam. Bislang gibt es weder eine zugelassene Impfung noch eine medikamentöse Prophylaxe.

„Wir konnten zeigen, dass das Zika-Virus die Emission von Geruchsstoffen durch Hautfibroblasten verändert und diese Zellen somit für Tigermücken anziehend macht.“ ©MUI/Lechner

Anziehende Überlebensstrategie

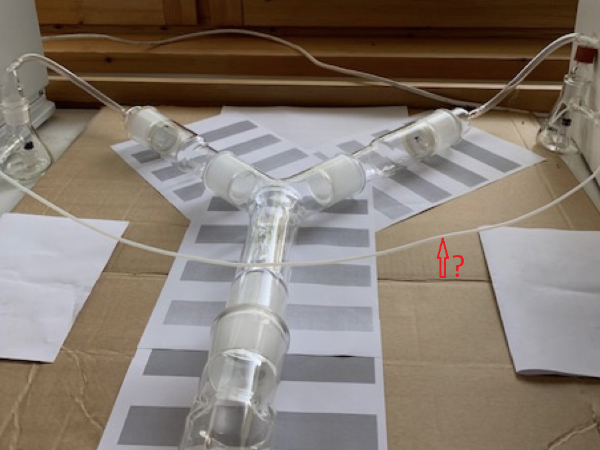

„In einem ersten Schritt haben wir menschliche Hautzellen, sog. dermale Fibroblasten, mit ZIKV infiziert. Hautfibroblasten spielen eine wichtige Rolle für die Barrierefunktion der Haut, indem sie eine Reihe von Metaboliten produzieren. Diese flüchtigen organischen Verbindungen, kurz VOCs, konnten wir mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie identifizieren und schließlich synthetisch in Reinstform herstellen. Mittels eines Windtunnelsystems haben wir den Mücken die Geruchsstoffe angeboten. So konnten wir zeigen, dass VOCs von infizierten Fibroblasten – im Gemisch, aber auch einzeln – Stechmücken anlocken und diese dann Blut eher und auch in größerer Menge aufnehmen. Auf diese Weise wird der Übertragungserfolg des ZIKV also verbessert“, beschreibt Gisa Gerold die Herangehensweise und das erstmals nachgewiesene Ergebnis. Mittels Massenspektrometrie-basierter Proteomanalytik konnte der Mechanismus, der dem Anstieg bestimmter VOCs zugrunde liegt, noch untermauert werden.

BU: Mit diesem Y-förmigen Gerät (Olfaktometer) wurden den Tigermücken die Geruchsstoffe angeboten.

Auch wenn diese Ergebnisse vorerst nur in Zellkultur erzielt wurden, sprechen sie für eine evolutionäre Entwicklung, die dazu führt, dass infizierte Personen Stechmücken eher anlocken und sich das ZIKV so besser von Mensch zu Mensch verbreiten kann. Die gezielte Manipulation der Hautfibroblasten sichert also das Überleben des ZIKV. Die Forscherinnen führten zudem eine Negativkontrolle durch. Dafür kam die Anopheles-Mücke zum Einsatz, die den Malaria-Erreger überträgt. „Bei dieser Mücke, die das Zika-Virus nicht überträgt, sahen wir den Effekt nicht, sie blieb von den Geruchsstoffen unbeeindruckt“, so Gerold, die ihre Erkenntnisse in der Folge auch im Tierversuch überprüfen will.

Das neue Wissen könnte nun etwa genutzt werden, um das Geruchsprofil von Insektenfallen zu verbessern. Immerhin ist die asiatische Tigermücke auch in Österreich bereits etabliert. „Zwar gibt es in Österreich derzeit noch keine ZIKV-Ausbrüche, doch das könnte sich vor dem Hintergrund der umweltbedingten Klimaerwärmung und der starken internationalen Reisetätigkeít in Zukunft ändern“, mutmaßt die Virologin.

(30.01.2025, Text: D. Heidegger, Bilder: AdobeStock, N. Emami, F. Lechner)

Links:

Zika virus modulates human fibroblasts to enhance transmission success in a controlled lab-setting. Mozūraitis, R., Cirksena, K., Raftari, M. et al., Commun Biol 8, 139 (2025).

https://doi.org/10.1038/s42003-025-07543-9